Good old american guest

Zoologisch betrachtet werden zwei Nerzarten, die beide der Familie der Marder zugerechnet werden, unterschieden; der europäische und der amerikanische Nerz. Letzterer ist aufgrund seines feineren und dichteren Fells relevanter für die Pelzverarbeitung als sein europäischer Verwandter.

Der ursprüngliche Lebensraum des amerikanischen Nerzes liegt in Alaska, Kanada sowie dem Kerngebiet der USA. Heute finden sich wildlebende Populationen dieser Art auch in großen Teilen Europas – sie sind Nachkommen amerikanischer Nerze die aus europäischen Farmen freikamen und sich großflächig ausgebreitet haben. Amerikanische Nerze sind ans Wasser gebunden. Man findet sie entlang von Flüssen, Seen, in Sümpfen und Meeresarmen sowie küstennahen Inseln.

Seidiger gender gap

Nerze besitzen sehr weiches und dichtes Fell, das sich seidig glatt anfühlt. Trotz dieser Eigenschaft sind das Nerzfell sowie das Leder äußerst langlebig und strapazierfähig.

Unterschiede gibt es zwischen den Fellen weiblicher und männlicher Tiere. Männliche Nerze sind etwa ein Drittel größer, langhaariger, dickledriger und dadurch etwas schwerer und gröber als weibliche Nerze. In der Kürschnerei spricht man von Males bzw. Females.

Farbenspiel des Minks

Wilde Nerze kommen nur in einer Farbe vor, nämlich braun. Das Kinn ist weiß gefärbt und manche Exemplare besitzen auch weiße Flecken an Kehle und Bauch.

Durch Züchtung natürlicher Mutationen wurden diverse Farbvariationen erreicht. Zu ihnen zählt der Blackglama-Nerz.

Blackglama-Nerze sind schwarzbraun, besitzen dichte, stahlblaue, seidige Unterwolle und viele kurze, tiefdunkelbraune Grannenhaare, die fast senkrecht in die Luft stehen. Aufgrund dieser Eigenschaften gilt er als edelster unter den Mutationsnerzen. Wer so ein Label in seinem Nerzkleidungsstück findet kann sich somit glücklich schätzen.

Erwähnenswert sind auch Ranch-Wild-Minks, die auf große Ähnlichkeit mit dem Wildnerz hin gekreuzt wurden und deren dunkle Grannen sich deutlich von der hellen Unterwolle abheben, sowie Blackcross bzw. Kohinoor-Nerze; sie sind weiß mit schwarzer Fellmitte.

Während das Interesse an Mutationsfarben in den letzten Jahren abgenommen hat, erfreuen sich gefärbte Nerze immer größerer Beliebtheit. Weiße bzw. hellfellige Nerze können in allen erdenklichen Tönen gefärbt werden; auch bloßes Färben der Unterwolle bei Erhaltung der natürlichen Grannenhaarfarbe ist möglich, wodurch interessante optische Effekte erzielt werden können.

Technik-Nerz

Bei der Verarbeitung der Felle zu Pelz gibt es diverse Veredelungstechniken. So können die Felle gerupft bzw. geschoren werden.

Beim Rupfen werden die Grannen aus der Unterwolle gezogen, wodurch nur die weiche Unterwolle übrigbleibt. Beim Scheren werden die Grannen und Unterwolle auf gleiches Niveau geschoren; die Grannen bleiben – sichtbar und fühlbar – in der Unterwolle bestehen.

Anfang des 20. Jahrhunderts, als die ersten Pelznähmaschinen aufkamen und menschliche Arbeitskraft noch günstig war, war vor allem das Auslassen eine beliebte Verarbeitungstechnik für Nerze. Hierbei werden die Felle durch V- bzw. A-förmige Schnitte auf Kosten der Breite verlängert und ein besonders fließender Fall als optischer Effekt erzielt.

Heutzutage werden Nerze hauptsächlich ganzfellig verarbeitet, wodurch ein sportlicheres und kostengünstigeres Resultat erzielt wird.Erwähnenswert ist bei den Verarbeitungstechniken auch das Galonieren. Hierbei werden Leder- bzw. Stoffstreifen zwischen die Fellstreifen gesetzt. Dadurch ergibt sich eine leichtere, luftigere Optik bei gleichzeitiger Materialeinsparung.

Wie bei fast allen Fellarten werden auch beim Nerz noch kleine Reste verwertet. Verarbeitet werden nach folgenden Teilen getrennt: Pfoten, Köpfe, Schweife, Bauch- und Kehlstücke (Nerz-Thiliki bzw. Nerz-Nourkulemi genannt).

Sonst noch was?

Wie bei allen gebrauchten, älteren Pelzen sollte auf Motten kontrolliert werden. Diese fressen gerne weiches Material wie Nerz, bevor sie sich an einem Persianer vergehen. Meistens befinden sich Mottenschäden im unteren Teil eines Kleidungsstückes – wieso weiß niemand. Aber Mantelsäume sind ein bevorzugtes Weideland für die gefräßigen Biester.

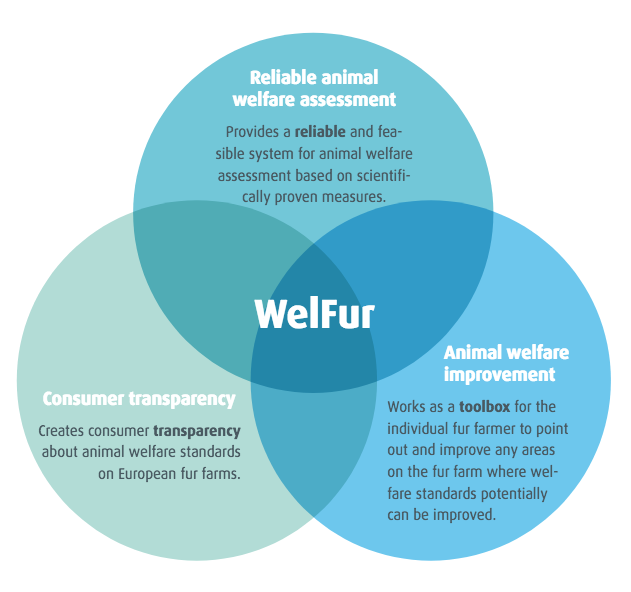

Abschließend sollte noch auf ein Qualitätssicherungsprogramm für neue Nerzfelle hingewiesen werden. Alle europäischen Nerz- und Fuchsfarmen werden derzeit auf artgerechte Haltung geprüft. Das Ziel ist diejenigen Farmer zu zertifizieren, die nachweislich besonders gut für ihre Tiere sorgen können.

Das 2009 initiierte Programm heißt WelFur. Es wurde von unabhängigen WissenschafterInnen an sieben europäischen Universitäten entwickelt. Um als „WelFur“ zertifiziert zu werden, müssen drei erfolgreiche Bewertungen jeweils zu verschiedenen Zeiträumen im jährlichen Produktionszyklus einer Pelzfarm erreicht werden. Die Farmen werden im Zeitraum 2017-2020 kontrolliert und die Bewertungen von der unabhängigen Kontrollinstanz Baltic Control durchgeführt. Diese übernimmt auch zukünftige Audits und die Ausstellung der Zertifikate nach 2020. Nicht zertifizierte europäische Pelztierfarmen werden vom Verkauf ihrer Felle an alle Pelzauktionshäuser der Welt ausgeschlossen. Dies soll FarmerInnen, die nicht zertifiziert sind, effektiv aus dem Markt drängen.